Георгий Симонян

Мой голос не вписывался в формат.

(февраль 2016).5.«Саквояж».

7

|

-И что было дальше?

К тому времени моя песня «Двести лет» приносила рублей 800 авторских. На них вполне можно было жить. Плюс к тому мне удавалось выступать без ансамбля «Пламя» раза четыре в месяц. Мое выступление оценивалось от 50 до 100 рублей. Поскольку я на тот момент оставался в Росконцерте, то сначала я обратился к директору Винокура с предложением взять меня вставным номером в его концерт. С Володей мы были давно знакомы и хорошо общались. Директор передал ему мою просьбу, Винокур взял время на размышление, и через сутки ответил отказом. Я поначалу обиделся, но потом понял это его решение.

Следом меня пригласили в сборную программу на одиннадцать концертов во Дворце спорта в Уфе. Я тогда не очень представлял уровень своей популярности, но оказалось, что полный Дворец спорта практически собрался послушать меня. Это стало понятно, когда я вышел на сцену по овации, которую устроила публика. Но самое смешное, что за эти одиннадцать концертов мне заплатили по 4 рубля 50 копеек за каждый. Я отказался брать эти деньги, и хотел уволиться. Но руководство сразу начало суетиться и повысило мне ставку до 13 рублей. Разрешили отработать 17 концертов в месяц на зарплату Росконцерта, а все остальное я мог работать на себя.

Через некоторое время у меня планировалась поездка в ФРГ, и я, думаю, что руководство ансамбля «Пламя» сделало некоторые шаги, чтобы выставить меня не в лучшем свете. Мне было объявлено, что я такой-сякой, бросил ансамбль, что человек я ненадежный. И ехать в капиталистическую страну не имею права. Пришлось на парткоме приводить свою аргументацию. Я сказал, что если от моего участия или неучастия зависит работа целого коллектива, то мне надо платить другую зарплату или признать, что остальные артисты ничего не умеют делать на сцене. И каким образом я как аморальный тип ранее ездил в составе ансамбля в Европу и в Афганистан. В результате меня выпустили заграницу, откуда я все-таки вернулся...

Где-то полгода после этого я отработал в Росконцерте, а потом, как и многие ушел в частную концертную организацию.

Тогда же, даже наверное немного раньше, я понял, что сотрудничая с маститыми поэтами, я не получу тех первоклассных текстов, которые они пишут. А получу второй сорт, тексты, которые они не смогли пристроить к таким же маститым композиторам. И тогда я решил сотрудничать с такими же неизвестными, как и я, авторами. Я познакомился с Павлом Хмарой, с Сергеем Таском и другими дерзающими поэтами.

-Сейчас с творчеством проще. Новые песни, новая музыка делаются на компьютере?

Я не пользуюсь компьютером. Когда-то на канале ТВЦ у меня была программа «Острова Вячеслава Малежика». В этой программе я рассказывал о людях, повлиявших на мое становление, на мои вкусы. Например, в одной из передач я рассказывал о 97-летнем тогда Николае Ивановиче Невском. Он жил в Иваново и всю жизнь снимал людей старой аппаратурой. Даже не на пленку, а на пластины. У него получались очень стильные фотографии. И поскольку, он занимался этим около местной филармонии, то были засняты все приезжающие гастролеры. То есть, по сути, он зафиксировал всю русскую культуру 20-го века. От Шаляпина, Есенина до нынешних звезд. Так вот, как и он, я тоже работаю по старым лекалам. Хотя, мне многие советуют работать с современной техникой, где понятно, как делать аранжировку и куда вести мелодию. Я вообще считаю, что песня получилась, если она поется без аккомпанемента, без оркестровки. Я часто придумываю мелодию, даже не подходя к инструменту.

Что же касается снимков на старой технике и почему они получались такими стильными, такими контрастными. Я бы ответил так: дело в том, что для снимков на Фотокоре или Лейке требовалась очень большая выдержка. И поэтому очень много энергии запечатлялось на пластине, а потом и проявлялось на фотографии. Я думаю, что старая фототехника и акустические инструменты обладают многими общими свойствами, в том числе и намоленностью.

-Как вы считаете, что такое шлягер?

У Рэя Бредбери есть рассказ – «Идеальная мелодия». Смысл его в том, что один композитор мечтал написать идеальную мелодию. Он задумывался над тем, почему какая-то мелодия попадает в голову и от нее невозможно отвязаться. Шел разными путями к этой мелодии, пробовал народную музыку, еще что-то. В итоге сочинил идеальную мелодию, и не мог от нее избавиться. Она все время была в его голове. И он сошел с ума. Понимаешь, люди мало изменились в целом, скажем, за пятьдесят лет. И тот энергетический код, который закладывался, условно говоря, в «Эти глаза напротив», он там до сих пор.

Однажды я наблюдал такую ситуацию еще в «Голубых гитарах». Роксана Бабаян поранила руку. Кровь не удавалось остановить никакими средствами. И тогда Гранов предложить заговорить ее рану. Чего-то пошептал, поплевал и… кровь остановилась.

Я тогда задумался, что же произошло на самом деле. Наверное, эти слова, эти колебания воздуха , мысли, облаченные в волновую структуру, являются неким энергетическим кодом или ключом к чему-то. Дальше я подумал о молитве. Все же не могут докричаться до Бога. Но повторяя какие-то слова, обладающие в той или иной степени этим энергетическим ключом, люди получают облегчение, успокоение. Далее я перекинул все это на песни. Ведь из песни слова не выкинешь. И это тоже неспроста. Почему, если перевод песни сделан не талантливо, в ней что-то теряется? Вроде тот же мотив, хороший певец поет, но другие слова и… ничего не происходит. Я думаю, что в словах шлягеров, той же «Эти глаза напротив», заложен тот самый энергетический код. Кстати, как и в поэзии Пушкина, Лермонтова… То есть, условно говоря, автор на бумаге оставляет свою энергию, которую слушатель потом считывает из произведения. Поскольку подтверждения этой моей теории нет, то назовем это псевдонаучным размышлением.

-Кому еще были посвящены программы?

Для каждой программы я писал песню, которая отражала концепцию, суть героя. Она органично вплеталась в канву передачи. Например, для программы с Еленой Камбуровой я написал и исполнил песню «Поющая душа», для передачи с тем же Невским была записана песню «Фотограф». А для программы с Мстиславом Запашным – песня «Кнут и пряник». На самом деле, я выяснил, что метод применимый ко многим ситуациям жизни, к дрессировке не имеет никакого отношения. Запашный мне объяснил, что дрессировщик должен стать вожаком стаи, тогда животные его будут слушаться…

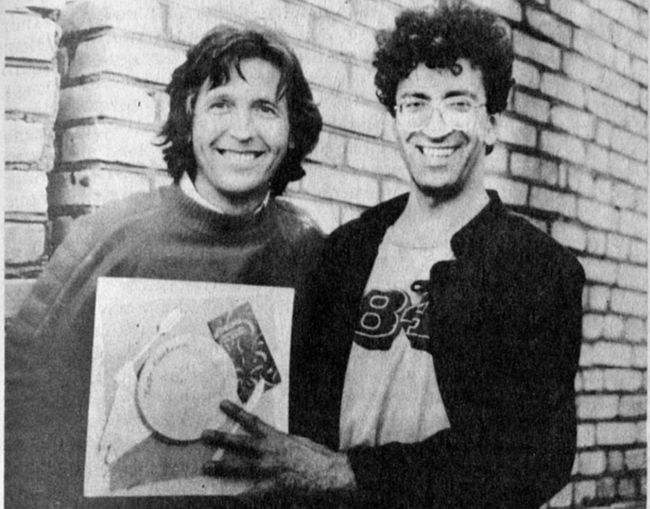

Еще я сделал программу про моего соавтора Юрия Ремесника. Кстати, с Юрием Петровичем я познакомился в знаковый день - 17 февраля (мой день рожденья). Он пришел на концерт «Саквояжа» в Ростове-на-Дону, после которого и познакомились.

-«Глубока Ока…» - это его стихи?

Да, это наша первая с ним песня. Юрий Петрович замыслил ее как шуточную. А у меня она получилась лирической.

-Возвращаясь к передаче «Острова». Почему закрыли передачу?

Причиной закрытия «Островов» стала программа про Георгия Босса. В тот момент его структура выиграла конкурс у Лужкова на подсветку центральных улиц Москвы. После этого Босс стал депутатом. Руководство канала решило, что не может Малежик делать программы про депутатов. И её закрыли.

-Жаль! Идея была очень интересная. Вячеслав, еще до этого вы попали в программу «Шире круг». Как это случилось?

Меня пригласила вести программу редактор Ольга Молчанова. Одновременно звали в две программы: в эту и во «Взгляд». С руководителем «Взгляда» Анатолием Григорьевичем Лысенко мы учились в одном институте, знали друга. Толя предлагал выходить в каждой передаче с новой песней, которая иллюстрировала тему передачи. Но я не решился пойти во «Взгляд», боясь, что не справлюсь.

-Вы вели программу «Шире круг» только с Катей Семеновой?

Поначалу нас было трое: еще была девочка Кристина из Прибалтики. А потом народ нас объединил только с Катей. Этакий вариант Мироновой и Менакера – незадачливый мужчина и шустрая, оборотистая женщина. Чуть позже, параллельно с нашей парой вели программу Паша Смеян и Татьяна Веденеева. Но их народ почему-то не «поженил».

-У вас с Катей получилось более артистично. Вам легко давалась роль ведущего?

Этому меня научил еще Гранов в «Голубых гитарах». Несмотря на мое сопротивление, он мне давал читать монологи со сцены, шутки, рассказывать анекдоты.

|

-Сколько просуществовала группа «Саквояж»? Я имею в виду реальную, а не виртуальную.

Три года.

-Почему разбежались?

По нескольким причинам. Одна причина это то, что когда наш бас-гитарист Шаповалов написал песню «Азбука любви», то он договорился с Лазаревой, что она споет эту песню. И то ли она не пришла на репетицию, то ли на запись. Шаповалов мне на это пожаловался. А я, вместо того, чтобы выслушать другую сторону, сказал, что всё – Лазарева с нами не едет в поездку. В общем, считаю, что я тоже виноват. Света Лазарева ушла и забрала с собой клавишника Диму Галицкого, и они начали свое дело. В итоге Лазарева неплохо раскрутилась. Ее знают, помнят, она до сих пор выступает.

Вторая причина это то, что наш директор Александр Иратов женился на Алене Апиной и увел часть наших музыкантов в ее состав. Жаль, конечно.

У нас ведь был классно построен концерт. Сначала выходил я и пел свои песни под гитару, потом выходила Света Лазарева и исполняла свой репертуар под аккомпанемент «Саквояжа», далее – мой соавтор Саша Смогул исполнял свои песни, а потом я выступал вместе с «Саквояжем», и мы штук двенадцать хитов исполняли. Все проходило на "ура".

-Когда Дюжиков уехал в Америку, кто пришел на его место?

Я пригласил Валю Дьяконова. Сначала звукорежиссером, а после отъезда Дюжикова он стал играть на гитаре.

-Он пел в концерте?

Конечно. Я всем давал петь. Правда, в какой-то момент музыканты «Саквояжа» стали просить исполнять не три песни в концерте, а шесть. Но тут песне на пятой начинался свист, и концерт просаживался. Мне приходилось выходить и снова возвращать все в свое русло. Поэтому я решил, что трех песен вполне достаточно.

Кстати, я до сих пор уверен, что мы звучали тогда лучше без Дюжикова. Я, Галицкий, Шаповалов и Крюков.

-Кого Иратов забрал к Апиной?

Шаповалова и Валеру Ажажу. Ажажа – клавишник, когда-то работал в «Мозаике», был рядом с «Саквояжем», знал все партии. Он стал работать вместо Катровской, которая играла на клавишных и пела. Она ушла делать сольную карьеру.

Иратов звал и Дьяконова, и Крюкова, но они не захотели играть под фонограмму. А тут еще дикая инфляция началась, и содержать коллектив стало невозможно.